Roberto Mantellini

Napoli, 1946

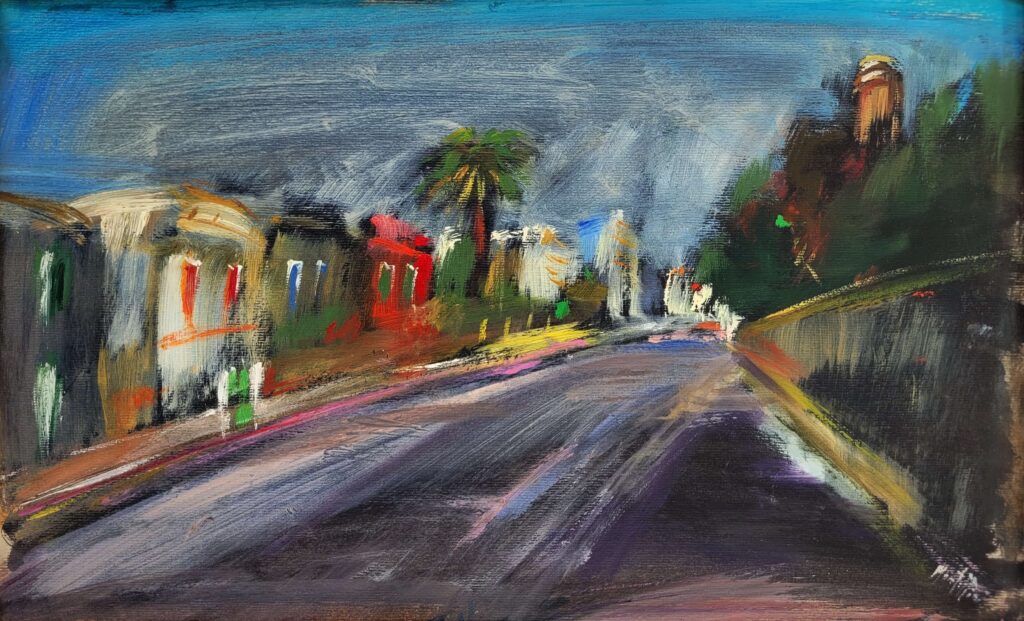

Roberto Mantellini nasce a Napoli, nel 1946. L’incontro con la pittura avviene molto presto. Fondamentale è stato il tirocinio con il professor Amilcare Astone, pittore di grande sensibilità, che lo prepara all’ammissione al liceo artistico di Napoli, dove si diploma nel 1965. In quel periodo ha il privilegio di studiare con maestri come i giovani professori Gianni Pisani, Carmine di Ruggiero, Bruno Starita ed i meno giovani Guido Tatafiore, Raffaele Lippi e Domenico Spinosa. La produzione artistica di Roberto Mantellini si distingue per un’indagine profonda sulla condizione esistenziale dell’uomo contemporaneo, attraverso l’esclusione di figure umane dalle sue rappresentazioni di paesaggi urbani. L’assenza di persone nelle sue opere non è una semplice omissione, ma un atto deliberato che pone al centro della sua ricerca artistica l’ambiente come riflesso della solitudine e dell’alienazione moderna. I paesaggi urbani che dipinge, intrisi di un’aura di sospensione e silenzio, diventano metafore di un vuoto esistenziale che permea la vita borghese, da lui osservata attraverso una lente critica.

Mantellini costruisce una visione del mondo in cui la presenza umana è avvertita, ma non esplicitamente raffigurata, come se l’umanità fosse già svanita o fosse sul punto di scomparire. La sua arte non si sofferma sui dettagli oggettivi che potrebbero collocare l’opera in un contesto specifico, ma piuttosto, come sottolineato, si concentra sull’interiorità e sulla condizione esistenziale dell’uomo. Le città ritratte, deserte e spoglie, assumono quasi un aspetto astratto, divenendo luoghi simbolici dove il senso di disorientamento e di perdita si amplifica. Questo approccio suggerisce una critica sottile alla modernità e alla sua incapacità di connettere gli individui in modo autentico.

L’estetica esistenzialista di Mantellini richiama una riflessione sul significato delle relazioni umane nel contesto di una vita che sembra meccanizzata e priva di scopo. L’assenza di figure nei suoi dipinti non annulla la narrazione, bensì la amplifica, invitando lo spettatore a interrogarsi su ciò che manca, su ciò che non è detto. La scena è realistica, ma ciò che conta non è l’aderenza al reale esteriore, bensì la sua trasfigurazione in chiave emotiva e concettuale.

In conclusione, l’opera di Roberto Mantellini rappresenta una sorta di meditazione visiva sull’esistenza, dove l’assenza diventa simbolo della crisi delle relazioni umane e della condizione esistenziale dell’individuo nella società contemporanea. I suoi paesaggi urbani, privi di persone, offrono uno spunto di riflessione sulla disumanizzazione del vivere quotidiano e su quella condizione di isolamento che sembra caratterizzare la vita moderna.